*1846 Villeneuve-Loubet, †1935 Monte Carlo

Moi, je suis l’empereur d’Allemagne, mais vous vous êtes l’empereur des cuisiniers! (Ich bin der Kaiser von Deutschland, aber Sie sind der Kaiser der Köche!). Mit diesem Satz soll sich Kaiser Wilhelm II. bei Auguste Escoffier bedankt haben, nachdem dieser 1906 mit seinem Küchenteam ein Festessen für ihn und seine honorigen Gäste zubereitet hatte. Da war Escoffier längst ein chef de cuisine von internationalem Renommée und trug die inoffizielle Ehrenbezeichnung cuisinier des rois et roi des cuisiniers (Koch der Könige und König der Köche). Nicht nur hiermit stand Escoffier in der Tradition seines großen Vorbildes Antonin →Carême.

Eigentlich wollte der kleine Auguste Bildhauer werden. Doch in der Familie seiner Mutter hatte die Gastronomie lange Tradition. Seine Großmutter beispielsweise durfte den Titel cordon bleu (blauer Gürtel) als herausragende Köchin führen. Mit 13 Jahren beginnt Auguste eine Kochausbildung bei einem Bruder seiner Mutter im Restaurant Français in Nice, wenige Kilometer östlich von Villeneuve-Loubet. Als marmiton (Küchenjunge) lernt er nicht nur die Grundlagen des Kochens kennen, sondern auch alles, was zur stilvollen Bedienung des Gastes gehört. Und bei gemeinsamen Einkäufen mit seinem Onkel auf dem Obst- und Gemüsemarkt, beim Fischhändler und in den boucheries wächst bei ihm die Achtung des Wertes von Lebensmitteln, die sein gesamtes späteres Wirken bestimmen wird. Gleichzeitig bekommt er erste Einblicke in die wirtschaftliche Führung eines Restaurants. In einer benachbarten pâtisserie erlernt er nebenbei die im südfranzösischen →Apt gepflegte Kunst der fruits confits und weitere Techniken des Konditorenhandwerks.

Nach der Lehrzeit durchläuft er die Küchen mehrerer anderer Restaurants in Nizza, wobei er jedesmal eine weitere Stufe in der Küchen-Hierarchie erklimmt. In diese Jahre wird auch eine erste berühmte Rezept-Erfindung Escoffiers datiert: Vanilleeis wird mit einer halbierten, in Läuterzucker pochierten Birne, französisch poire, dekoriert und mit heißer Schokoladensauce übergossen. Das inzwischen zum Küchenklassiker gewordene Dessert tauft er poire belle Hélène, wozu ihn die Uraufführung der komischen Oper La belle Hélène von Jacques Offenbach 1864 in Paris inspirierte (→Helena).

Ein Jahr später, mit gerade 19 Jahren, zieht er nach Paris und arbeitet im Cabaret-Restaurant des Petit Moulin Rouge als rôtisseur und garde-manger, zuständig für die Fleischzubereitung, und erlangt den Posten des saucier, die traditionell nach dem chef de cuisine zweithöchste Funktion in einer Küchen-Brigade. Hier (das Petit Moulin Rouge hat übrigens nichts zu tun mit dem noch heute weltberühmten Moulin Rouge) entwickelt er weitere Rezepte, die zum Standard der cuisine française werden sollten, und die er teils nach illustren Gästen des Restaurants benennt. Im vorliegenden Buch sind beispielsweise näher erläutert die Noisettes d’agneau à la →Cora, das poulet George →Sand, die fraises Sarah →Bernhardt und die timbale →Garibaldi.

Nach zwei Kurtisanen, die im Moulin verkehren, tauft er das Dessert coupe Blanche d’→Antigny und das Lammgericht noisettes d’agneau Cora →Pearl. Escoffier unterscheidet sich von vielen Vorgängern, die ihren Gerichten die Namen von Kaisern, Königen oder anderen hochrangigen Persönlichkeiten verliehen. Er, ausgewiesener Liebhaber von Kunst und Ästhetik, der sich als Künstler am Herd versteht, bevorzugt als Taufpaten für seine Küchenkreationen eher Menschen, die, ob als Sänger/in, Schauspieler/in, als demi-mondaine oder allein durch ihre Präsenz, selbst Schönheit verkörpern.

Im deutsch-französischen Krieg 1870-71 wird Escoffier als Küchenchef zur Rheinarmee in Metz eingezogen und kommt nach Wiesbaden, wo er für einen Kriegsgefangenen mit Sonderstatus, den Comte de Mac Mahon, täglich mittags und abends jeweils ein opulentes mehrgängiges Menü zubereitet. Ein paar Jahre später kehrt er als chef de cuisine ins Petit Moulin Rouge nach Paris zurück, und parallel übernimmt er in seiner provençalischen Heimat, in Cannes, ein Lebensmittelgeschäft, das er zum Restaurant Le Faisan doré (Goldener Fasan) erweitert, seinem ersten eigenen Gastronomiebetrieb.

Während er in den kommenden Jahren zwischen Paris und Cannes pendelt, lernt er 1882 den Schweizer César Ritz kennen, der die internationale Atmosphäre der Pariser exposition universelle von 1876 zum Start einer steilen gastronomischen Laufbahn genutzt hatte. Zwischen Ritz und Escoffier entwickelt sich eine langjährige Zusammenarbeit, die für beide den internationalen Durchbruch bringt. Der Hotelier hatte gezielt auf eine gutsituierte Kundschaft gesetzt und sich auf die Leitung von Luxushotels mit höchstem Standard spezialisiert. In den grand-hôtels sollten Adlige sowie ranghohe Persönlichkeiten aus internationaler Politik- und Kulturszene sowohl in den Suiten als auch im hoteleigenen Restaurant auf höchstmöglichem Niveau Gastlichkeit erfahren – und natürlich gut dafür bezahlen.

Escoffier erweist sich als idealer Partner für den kulinarischen Bereich dieser Luxus-Hotellerie. Er übernimmt, teils nacheinander, aber auch teilweise zeitgleich, die Küchen von bis heute legendären Häusern, die von César Ritz geleitet wurden. Im Grand Hotel National in Luzern, im Grand Hôtel in Monte Carlo und, ab 1890, im Hôtel Savoy in London perfektioniert er nach und nach die Organisation der brigade de cuisine. Der Begriff ist nicht zufällig vom Militär entlehnt. Eine strenge Hierarchie, an deren Spitze der chef steht, definiert für jedes Mitglied der Küchenbrigade einen festen Aufgabenbereich. Gleiches gilt für den service, der im Speisesaal das Bindeglied zwischen Küche und Gast darstellt.

Selbst Rückschläge können das Gespann Ritz-Escoffier nicht aufhalten: Von den Eigentümern des Savoy in London waren sie wegen Bestechungs- und Betrugsverdachts entlassen worden. In den später von Ritz selbst gegründeten Hotels in Paris, Rom und im Carlton in London dirigiert Escoffier Teams von bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so straff, dass mehrere Hundert Gäste jeden Gang gleichzeitig am Tisch serviert bekommen können. Hiermit baut er die von Antonin →Carême begonnene Strukturierung des Zusammenspiels von Küche und Service bis zur Perfektion aus.

Seine Erfahrungen wendet Escoffier auch außerhalb der eigenen Küchen an, beispielsweise als Berater bei der Organisation des Küchenbetriebs auf den neuen Luxuslinern, die den Seeweg zwischen Europa und dem amerikanischen Kontinent sowie fernöstlichen Zielen zum Reisevergnügen für zahlungskräftige Passagiere machen. So richtete er auf den seinerzeit modernsten Passagierschiffen, der Amerika und der Kaiserin Auguste Victoria der Reederei Hamburg-Amerika-Lines, die Restaurants ein. Die oft noch heute geübte Tradition der außergewöhnlichen Beköstigung von Kreuzfahrt-Gästen hat nicht zuletzt da ihren Ursprung.

Im Londoner Savoy-Hotel soll Escoffier zwei weitere kulinarische Berühmtheiten erfunden haben. 1890, bei einem Essen für den Prince of Wales und späteren englischen König →Edward VII. servierte er zum Dessert dünne, karamellisierte Pfannkuchen mit Mandarinenfilets, die er mit Curaçao übergoss. Den Vorschlag Escoffiers, die crêpes nach dem Prinzen selbst zu benennen, wies dieser galant zurück und widmete das Dessert seiner charmanten Begleiterin, der Schauspielerin Suzanne →Reichenberg.

Heute gehören die crêpes Suzette, meist mit Grand Marnier flambiert, genauso zur haute cuisine wie die pêche Melba. Dieses Gericht ähnelt der Birne Helene, als Frucht kommt hier jedoch ein pochierter Pfirsich zum Einsatz, und statt der Schokoladensauce wird das Dessert mit einem coulis von frischen Himbeeren übergossen. Es erhielt seinen Namen in der Küche des Savoy, nachdem der kunstsinnige Escoffier 1892 die australische Sopranistin Nellie →Melba im Covent Garden in der Wagner-Oper Lohengrin gehört hatte. Die Sängerin wohnte während ihres Engagements im Savoy und genoss dort selbst die Kochkunst Escoffiers.

Während seiner mit vielen Reisen verbundenen Arbeitet findet Escoffier immer noch Zeit, seine Rezepte und seine grundlegenden Ideen für eine Gastronomie auf höchstem Niveau schriftlich niederzulegen. 1902 erscheint eine erste Ausgabe seines Guide culinaire (kulinarischer Leitfaden), der nach einigen Überarbeitungen bis heute verlegt wird und zur Pflichtlektüre jedes angehenden und ambitionierten Kochs gehört, manche reden gar von der Bible des cuisiniers.

Einige Jahre später zeigt er sich als moderner Vertreter der Ideen des antiken Genuss-Philosophen→Epikur: Er gründet die Kulinarik-Zeitschrift Le Carnet d’Épicure, und mit den zeitgleich in verschiedenen Städten der Welt veranstalteten Diners d’Épicure verbreitet er weiter den Ruf der von ihm mitgestalteten cuisine française.

Beim letzten Mahl des Epikur 1914 speisen rund 10.000 Feinschmecker in fast 150 Städten und genießen zur gleichen Zeit ein von ihm entworfenes Menu. Beiden Aktivitäten, den epikureischen Heften wie den Mahlzeiten, setzte der 1914 ausbrechende Erste Weltkrieg ein Ende.

Neben seinem Engagement in den Küchen der großen Hotels kümmert er sich weiter um sein vergleichsweise kleines, aber feines Restaurant in Cannes. Ab 1920, er war vom französischen Staat gerade als erster Koch zum Ritter der Légion d’Honneur ernannt worden, der höchsten zivilen Ehrung des Landes, zieht er sich langsam aus der Küchenarbeit zurück und lässt sich mit seiner Familie in Monte Carlo nieder. Er verfasst weitere kulinarische Schriften und lässt sich u.a. über das Problem aus, dass die Kreationen eines Koches nicht urheberrechtlich vor Nachahmungen geschützt sind, wie das bei →künstlerischen Werken von Schriftstellern, Malern oder Komponisten längst gegeben ist. Und an seinem Selbstverständnis als Künstler am Herd hat Escoffier nie einen Zweifel gelassen – sicher zu Recht!

Bis zu seinem Tod und darüber hinaus erfährt er weitere ranghohe Ehrungen aus dem In- und Ausland. Seine Heimatstadt Villeneuve-Loubet erinnert mit einer Marmorbüste an ihren Sohn, und im Jahr 2000 verbindet sich der Ort in einer Städtepartnerschaft ganz bewusst mit dem italienischen Forlimpopoli, dem Geburtsort von Pellegrino →Artusi, der für die cucina italiana Vergleichbares geleistet hat wie Escoffier für die cuisine française.

Bereits 1966 gründeten namhafte französische Chefköche, darunter noch einige seiner Schüler, die Fondation Escoffier. Die Stiftung unterhält im Geburtshaus von Escoffier das Musée de l’Art Culinaire, veranstaltet Seminare für Kochprofis und hat die Bibliothèque du centre de recherche aufgebaut, in der sich an Geschichte und Zukunft der französischen und internationalen Küchenkultur Interessierte weiterbilden können.

Die Fondation Escoffier führt auch die Tradition der Diners d’Épicure weiter. Heute werden dazu allerdings nicht mehr Tausende Feinschmecker an weltweit verteilten Tafeln gleichzeitig bewirtet. Jeweils 6 eingeladene Spitzenköchinnen und Köche bereiten zwei Mal pro Jahr für gut zahlende Gäste ein edles Menü zu, mit dem Erlös werden das Museum und die Bibliothek unterstützt.

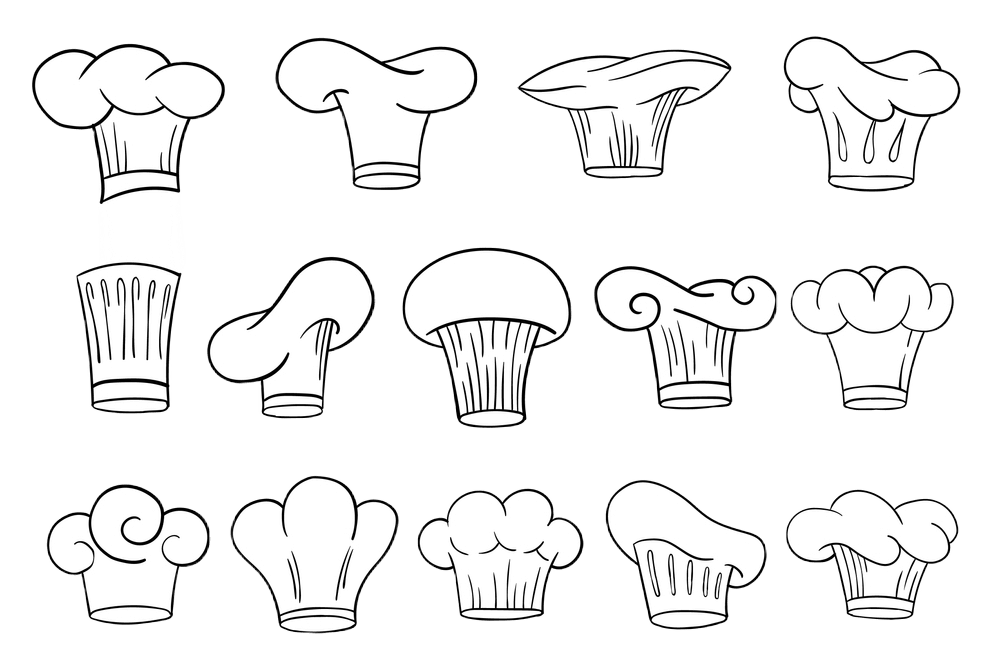

Wie die meisten Berufsstände hat auch die Kochgilde eine spezielle Kopfbedeckung als äußerliches Erkennungsmerkmal entwickelt. Vertreter der akademischen Berufe tragen stolz den Doktorhut, Zimmerleute und andere Bauberufe erkennt man am breitkrempigen Schlapphut, der braun-grüne, evt. noch mit Gamsbart ausstaffierte Filzhut steht für Hege und Jagd in Feld und Wald.

In fast allen Profiküchen dieser Welt ist seit Jahrhunderten die weiße Kochhaube das auffälligste Teil der Berufskleidung. In vereinfachter zeichnerischer Darstellung sieht sie meist in etwa so aus:

Über einem versteiften Ring aus weißem Stoff erhebt sich ein wolkenähnlich gebauschtes Gebilde.

Der praktische Nutzen der Haube ist zweiseitig: Zum einen schützt er das Haar der Köchin/des Kochs vor den oft fettlastigen Dampfschwaden, wie sie besonders vor der Erfindung des Dunstabzugs die Küchenluft geschwängert haben. Zum anderen verhindert sie das ebenso sprichwörtliche wie ärgerliche Haar in der Suppe.

Die Ausgestaltung der Haube variiert vom ganz lockeren Bonnet (l.o.) bis zur steil aufragenden Toque (l.m.).

Den Begriff leiten manche Sprachkundler von der toca ab, einer turmförmigen Frisur, die gerne von spanischen Adligen im späten Mittelalter getragen wurde.

Andere finden den Ursprung der Toque schon bei den Assyrern. Vor rund 3000 Jahren soll ein assyrischer König seinem Leibkoch das Tragen einer kronenähnlichen Kopfbedeckung als Zeichen seiner herausragenden Stellung am Hofe zugebilligt haben. Der Herrscher hat damit wohl versucht, dem Schicksal eines Vorgängers zu entgehen. Denn dieser wurde von seinem Koch vergiftet, weil der sich durch die abschätzige Art und Weise, in der man ihn bei Hofe behandelte, in seiner Berufsehre gekränkt fühlte …

Als Zeichen der übergeordneten Stellung des chef de cuisine soll →Carême die Toque etabliert haben, auf den sich auch Escoffier bei der Perfektionierung seiner Küchenbrigaden beruft. Escoffier selbst hat allerdings, wie man auf seinem bekanntesten Portrait sieht (s.o.), eine sehr flache Form der Kochhaube bevorzugt. Vielleicht war auch ihm, wie so manchem anderen Koch, das hohe Gebilde eher hinderlich, wenn das Vorbeugen über den Kochtopf unter der Dunstabzugsesse zum wahrlich halsbrecherischen Kunststück wurde, damit die Haube nicht anstößt oder gar – oh weh! – in den Topf fällt.

Sicher auch deshalb, aber wohl hauptsächlich wegen immer weniger hierarchisch geprägter Strukturen der Küchenarbeit zugunsten des Teamgedankens, sieht man die Toque nur noch selten im Küchenalltag. Allenfalls bei festlichen Anlässen zeigen Kochprofis damit immer noch gerne ihren Berufsstolz.

Ansonsten bewahren schlichtere Kopfbedeckungen wie Bonnet, Base-Cap und Piratentuch oder auch eine extreme Kurzhaarfrisur den Gast vor dem Haar in der Suppe.

Selbst bei →Paul Bocuse, der sich gerne mit einer riesigen Toque präsentierte, erreicht die Anzahl der steif gebügelten Fältchen kaum mehr als 30 bis 40.

Trotzdem erzählt man vor allem in Frankreich immer wieder gerne eine Legende unbekannten Ursprungs, der zufolge jede der Falten für eine der 100 Arten stünde, auf die man ein Ei zubereiten könne.

Und – auch ohne nachzuzählen – ist doch sicher das Ei eines der vielseitigsten Lebensmittel, an dem Köche ihr ganzes Können beweisen und das wir genießen dürfen.

Der Henne sei Dank!

Der Gastronomieführer →Guide Michelin vergibt als Höchstnote bekanntlich drei Sterne.

Der inhaltlich etwas anders ausgerichtete Gault&Millau bewertet die besten Küchen mit fünf toques.